Escrito por: Gillen D'Arcy Wood

Traduzido por: Ananda Badaró / LabPub

Faz duzentos anos desde o “Ano sem verão”, quando uma nuvem de cinzas expelida em uma das erupções vulcânicas mais poderosas já documentadas escondeu o sol e fez com que as temperaturas despencassem no mundo todo. Gillen D’Arcy Wood analisa a crise humanitária climática e ela desperta uma outra perspectiva para a leitura de Frankenstein, de Mary Shelley, criado em meio a esse contexto.

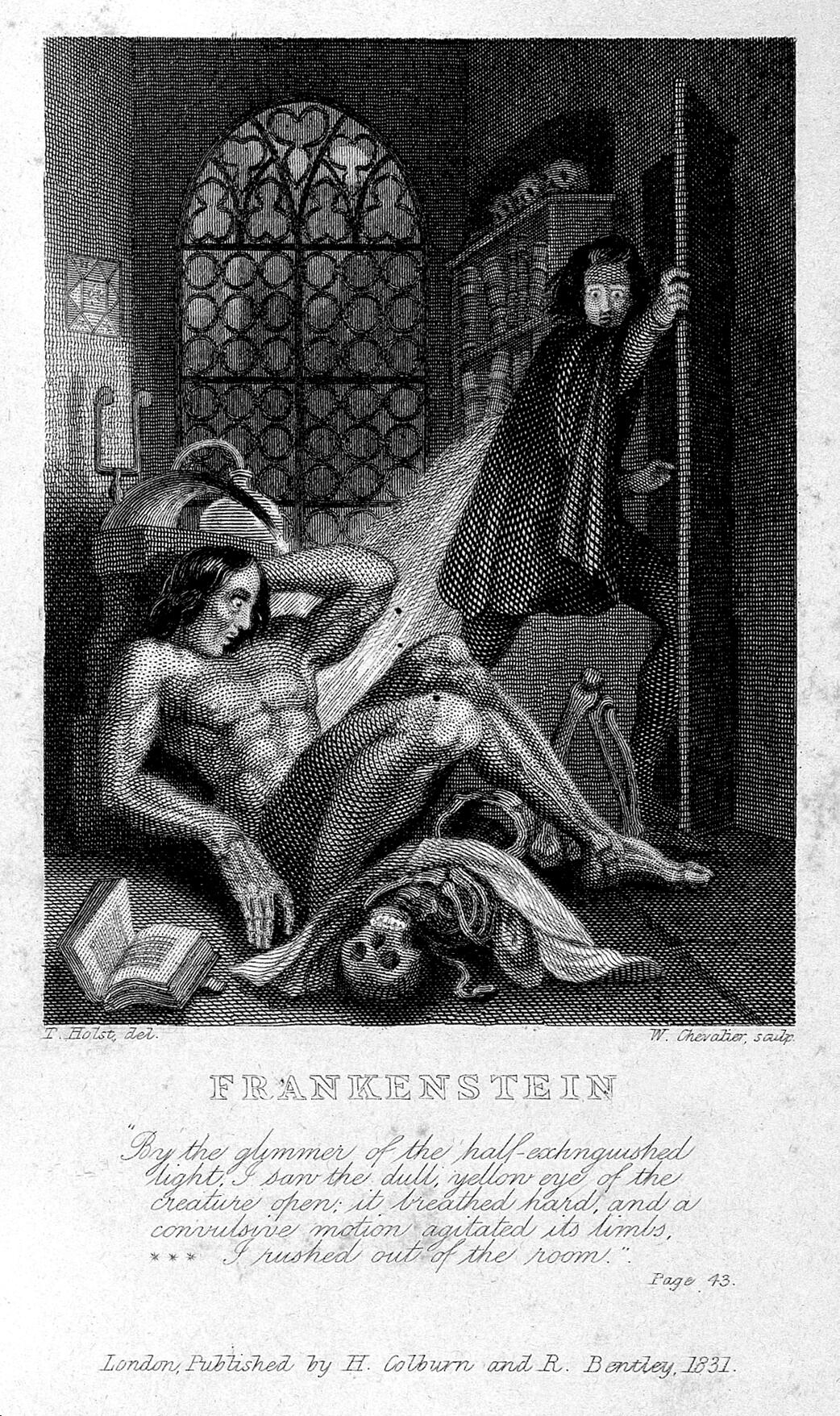

Restaram apenas vestígios na memória da humanidade de uma imagem sombria de um verão, duzentos anos atrás, em que a luz do sol não brilhou. Geadas congelaram as colheitas nos campos, e nossos ancestrais, da Europa à América do Norte e à Ásia, ficaram sem pão, arroz ou qualquer alimento básico para sobreviverem. Alguns morreram de fome ou febre. Outros se tornaram refugiados. É provável que nenhum registro desse sofrimento sobreviveu, exceto uma referência vaga nos arquivos esquecidos de nossas mentes. O ano de 1816 foi, por gerações, conhecido como “O ano sem verão”: o ano mais frio, úmido e estranho do último milênio. Quem leu Frankenstein na escola, provavelmente ouviu versões de mitologia literária referentes àquele ano. Mary Godwin (mais tarde Mary Shelley), após fugir com seu poeta-amante Percy Shelley, uniu-se a Lord Byron nas margens do Lago de Genebra para um verão de amor, passeios de barco e piqueniques nos Alpes. Mas o clima terrível os forçou ao enclausuramento. Usaram drogas e fizeram sexo. Ficara entediados e, depois, excentricamente inventivos. Foi sugerida uma competição de histórias de fantasmas. E, pronto! Mary Shelley escreveu Frankenstein.

Esse terrível histórico do “Ano sem Verão” torna estranho que as interpretações do romance de Shelley evitem quase completamente o assunto do clima extremo. Podemos chamar isso de Departamento Inglês. de Negação Climática. O mais impressionante é que nossa visão simplista sobre Frankenstein — “Ah, é apenas sobre tecnologia e arrogância científica, ou sobre industrialização.” — ignora completamente o desastre climático humanitário que se revelava ao redor de Mary Shelley quando ainda rascunhava o romance. Dezenas de milhares de refugiados famintos, esqueléticos, perambulavam pelas estradas da Europa, a alguns quilômetros de onde ela e seus amigos egocêntricos cultivavam a distração literária. Além disso, os Alpes Suíços, cercados por montanhas, foram a região mais afetada em toda a Europa, apresentando cenas de colapso social e ecológico raramente testemunhadas desde o martírio da Peste Negra.

O pobre monstro de Shelley, analisado sob o contexto do choque climático mundial de 1816, é mais uma representação dos refugiados desesperados que encheram as cidades naquele ano do que um símbolo de excesso tecnológico. Os relatos das testemunhas oculares frequentemente referem-se à forma como a fome e a perseguição “transformavam homens em animais”; como o medo dos refugiados famintos e portadores de doenças levaram os cidadãos da classe média a demonizar essas massas sofridas parasitas sub-humanos e dignos de distância, horror e repugnância.

Duzentos anos mais tarde, o verão tem temperaturas recordes e secas mundiais. Refugiados novamente perambulam pelas fronteiras de países de língua alemã na Europa. Podemos nos dar ao luxo de ignorar essa leitura de Frankenstein como um romance sobre mudança climática? O livro é um tesouro cultural, mas não deve permanecer em uma redoma de vidro. Está vivo, assim como o próprio monstro. Está à solta em nosso mundo e em nossas mentes, alimentando-se de dos terrores mais sombrios dos homens. A história revolucionária de Shelley sobre compaixão humana, sofrimento e destruição é notícia: na TV e na internet, em milhões de imagens, enchem de pavor os cidadãos bem alimentados e mais abastados.

O “Ano sem verão” é, na verdade, um termo indigno, pois criminosamente ameniza a calamidade agrícola que assolou a Europa, a América do Norte e o mundo por três anos. Uma erupção monstruosa do Monte Tambora, na Indonésia, em abril de 1815, espalhou um véu de poeira vulcânica ao redor da Terra que bloqueou o sol. “Anos sem verão” é ao menos mais preciso, ainda que não tão contundente quanto mostram as manchetes da história mundial. O período de 1816 a 1818 apresenta um sistema climático global fora de controle: enchentes e secas; alterações nas rotas de tempestades; correntes oceânicas revoltas; colheitas arruinadas; epidemias desenfreadas e um sol opaco, tímido, que parecia prestes a se apagar a qualquer momento. Historicamente, a crise climática foi uma “tempestade perfeita” para a Europa. Não poderia ter vindo em pior momento. Vinte anos de conflito Napoleônico tinham, enfim, se encerrado no sangrento campo de Waterloo. As economias estavam drenadas; as relações comerciais, caóticas; e milhões de soldados desmobilizados voltavam para casa, precisando de alimento e de trabalho. É difícil calcular o número de mortos desse período logo após Waterloo, mas certamente dezenas de milhares sucumbiram à fome e a doenças na Europa e na zona transatlântica. Talvez cheguem a um milhão em todo o mundo.

As experiências da criatura de Shelley no romance resultam em um inesquecível relato psicológico do que significou ser um refugiado climático naquele período: repleto de medo, consumido pela raiva e pelo desespero, atormentado pela fome, vazio com a solidão. Dito isso, Shelley representa a crise climática de 1816 de forma implícita, simbólica, questionando a real situação da Suíça (e da Europa) naqueles anos sombrios. Dos muitos relatos que sobreviveram, nenhum é mais convincente e alinhado com o romance de Shelley do que a extraordinária história da Baronesa de Krüdener.

Chamada de “Senhora da Santa Aliança”, Krüdener nasceu na Livônia, casou-se com um barão, escreveu um romance popular chamado Valerie e, depois de sua conversão religiosa, tornou-se confidente de Czar Alexandre durante as negociações pós-Waterloo entre os aliados vitoriosos. No verão de 1816, essa mulher notável transformou-se de uma frívola socialite em líder de um culto milenarista itinerante e inimiga pública das autoridades suíças. Ela alimentou sua popularidade através de folhetos com sermões alarmantes sobre o fim do mundo para as multidões de refugiados famintos que a seguiam.

Um livro em reverência às memórias da Baronesa de Krüdener foi publicado em 1849. São excertos de suas cartas públicas e pessoais e relatos de testemunhas oculares de seu trabalho de dois anos com as hordas de refugiados climáticos da França, Suíça e Alemanha — pelas margens do rio Reno, próximo à Basileia. A região era um ponto de passagem para refugiados que seguiam para o oeste ao longo do rio, em direção ao porto de Roterdã, na esperança de uma passagem para a América do Norte. Os incapazes de comprar suas passagens foram expulsos da Holanda e enfrentavam o horror inimaginável de uma viagem de retorno a suas vilas abandonadas. No mapa suíço, as cenas da cruzada de auxílio humanitário da Baronesa de Krüdener aconteceu a cerca de duzentos de onde os jovens turistas do Romantismo passaram seu triste verão contando histórias de terror em volta da fogueira na Villa Diodati. A relação entre as memórias da Baronesa de Krüdener e Frankenstein é mais do que assombrosa, é ecológica. Ambos são testemunhos dos tempos terríveis.

1º de junho de 1816. A Baronesa de Krüdener atraía grandes multidões na Basileia. Mulheres, jovens e idosas, foram atraídas por seu exemplo de piedade, enquanto a cidade se enchia de mendigos. Para esses, ela organiza uma espécie de “sopão” itinerante. Temerosos por sua popularidade e mensagem populista e apocalíptica, as autoridades da Basileia expulsam a baronesa da cidade. Ela novamente fica sem teto ou recursos. Mas Deus proverá. Dinheiro chega à ela de admiradores ricos, e um amigo lhe oferece uma pequena casa nas margens do Reno, chamada Hoernlein. Ali, na manhã de 1º de junho, ela abre a janela de seu quarto para admirar a vista pitoresca, apenas para ser confrontada com o espetáculo arrasador de uma massa de refugiados desgraçados, em uma fila de mais de um quilômetro, arrastando-se da cidade de Grenzach até sua porta.

Três meses de mau tempo reduziram o campo à desgraça e caos. As chuvas não paravam de desabar. O trigo apodrecia nos campos e as uvas nas vinhas. Um pão custava dez soldos. O grão-ducado de Baden, território alemão ao norte da Basileia, ordenou preces públicas duas vezes ao dia em todas as igrejas do reino. A ansiedade tomou conta. O pânico aumentava. O número de refugiados nos campos fora da Basileia crescia a cada dia em centenas e milhares.

Inimigos da Baronesa se infiltraram na multidão, ridicularizando-a com blasfêmias quando ela discursava. Mas a polícia da Basileia a seguia. Eventualmente os policiais cercavam sua casa para manter os refugiados afastados. Outras, os agrediam furiosamente com suas espadas e os afugentavam para os campos e a floresta. — Fora! Fora! — gritavam. Para as autoridades da Basileia, o grande medo era que o exército de mendigos acampados se fixasse e esgotasse os estoques de grãos da região.

Com o inverno se aproximando, a baronesa vendeu joias e roupas luxuosas de sua antiga vida de luxo para arrecadar dinheiro: trinta mil francos, tudo para alimentar os pobres à sua porta, que agora totalizavam quatro mil por dia. “Se você soubesse como é minha vida”, ela escreveu para um amigo, “as centenas de seres sofredores, infelizes, que se agarram a mim: desgraça, infortúnio, desespero em mil formas, em uma terra de ruína e desolação”. Crianças pálidas e magras, e mulheres exaustas desprovidas até mesmo de roupas para preservar o recato, transitava sob as janelas da Baronesa de Krüdener. Seus concidadãos viam os refugiados com ódio e medo de que uma população crescente tornasse o preço do pão na região ainda mais alto, arrastando a todos para o buraco negro da fome. Por isso, culpavam a baronesa, assediada por delinquentes locais e condenada nos jornais. Eles a chamam de “Mulher-diabo”.

A nova colheita fracassou completamente, e até mesmo comerciantes e mercadores das cidades sentiram de perto a escassez de comida às portas do inverno. Dia após dia, os pobres famintos caminhavam quilômetros até a residência da Baronesa de Krüdener para uma porção de sopa. No auge do pior dos invernos, a Baronesa escreveu uma carta aberta para o Barão Berckheim, Ministro de Carlsruhe, que a atacara ferozmente na imprensa, impugnando seus motivos e sua sinceridade cristã: “Se o senhor soubesse”, foi sua resposta indignada,

das calamidades que destruíram estas terras, facilmente entenderia minha situação. Faça seu próprio julgamento. Pergunte a si mesmo se nesse período desolador, quando milhares vagueiam de um lugar a outro sem trabalho ou comida, quando mães exauridas pela fome e pelo pesar vêm até mim colocando seus filhos em estado deplorável aos meus pés e confessando sua tentação, nas profundezas do seu desespero, de afogá-los no Reno, pergunte a si mesmo: eu deveria negá-los abrigo?… Compreendo bem que os governos estão sem poder neste período de dificuldade, mas para responder a suas acusações contra mim, quando o Reno está entupido de corpos, a Floresta Negra ecoa com os gritos dos necessitados e os rincões da Suíça estão assolados pela fome, preciso apenas apelar para o tribunal do Senhor, cuja autoridade é muito maior que a sua.

Quando o inverno de 1816-17 deu lugar a outra primavera fria e úmida, a Baronesa de Krüdener gastou um total de 120 mil francos para alimentar aproximadamente 25 mil refugiados, vítimas climáticas que, sem sua ajuda, morreriam de fome e frio. Esses pobres desesperados vieram de muito além da região da Basileia, atraídos por rumores de sua grandeza. Foi quando, inacreditavelmente, as condições pioram ainda mais. Nevou durante todo o mês de abril de 1817, as colheitas novamente foram perdidas, e toda a Suíça cambaleou à beira do colapso. O desespero no rosto dos refugiados transformava-se em um estupor mudo e inumano. A partir das quatro da manhã, antes do sol nascer, seus gemidos e gritos de fome tiravam a baronesa da cama. Ela caminhava no escuro até até a cozinha, onde sua pequena equipe de seguidores devotos já preparava a sopa para outro dia no Inferno.

Mas no verão de 1817, os burgueses da Basileia se cansaram da presunção messiânica da Baronesa de Krüdener. Ela foi expulsa de Hoernlein e escoltada pela polícia até a fronteira. As notícias dos movimentos da Baronesa viajaram à frente dela. Ninguém a aceitaria, nem a seus refugiados. Na cidade de Rheinfeld, sua carruagem foi cercada por cidadãos armados. Ela e sua comitiva certamente sofreriam um massacre não fosse pela intervenção da polícia. O mesmo ocorreu em Moehlin, onde o único santuário foi a casa do padre local, que a salvou de ser apedrejada até a morte. Em Zurique, os jornais relataram que uma menina em um surto de delírio, previu o anúncio da chegada da Baronesa de Krüdener com uma terrível tempestade. Quando ela chegou a Zurique, atraiu enormes multidões para ouvi-la falar, e todos foram seduzidos “pelo espírito vivo em suas palavras, pelo conhecimento íntimo do coração humano e, sobretudo, pela irresistível caridade no tom de sua voz e exortações”.

Agora havia uma celebridade evangelizadora na cidade. Fora dela, no campo exposto e devastado, horrores continuam a crescer, e ali a baronesa retomou sua épica luta pela sobrevivência humana. O verão de 1817 foi ainda mais extremo que o de 1816. Os setecentos fiéis refugiados restantes seguiram a baronesa em sua rota errante pelo leste. Todos os dias, ela fornecia a cada um deles uma tigela de sopa, sua ração de subsistência. Era um espetáculo desolador ver a voracidade com a qual consumiam sua parca porção. A fome era seu único pensamento, sua única preocupação. Todos os sentimentos naturais estavam extintos. Até laços familiares foram rompidos. Um dia, após receber sua ração diária, uma mulher roubou a porção do próprio filho. No mesmo dia, enquanto a baronesa e seus companheiros estavam à mesa comendo sua frugal refeição, uma visão horrenda apareceu à porta. Uma menina, praticamente pele e ossos, se jogou embaixo da mesa para lamber as migalhas do chão, alheia às pessoas em volta. A baronesa segurou a criança e lhe faz uma pergunta, mas a garota faminta não era capaz de falar; apenas proferiu grunhidos roucos. A fome era seu único idioma.

Nessa época, nos rincões de Appenzell, onde a baronesa agora se instalara, uma média de trinta pessoas morriam de inanição todos os dias, vítimas da grande fome da Europa Ocidental. Pedintes que se aventuram a sair de suas vilas eram atacados com pedaços de pau. Os que tentavam ajudá-los eram ameaçados e multados. Restava aos pobres famintos morrerem abandonados em suas casas. A baronesa, na estrada que passa por Saint Gall, deparou-se com uma leva de refugiados, que se alongava até o horizonte. Eram pelo menos quatro mil pessoas. Cambaleavam pelos campos enlameados, procurando por grama e raizes ou carcaças de animais mortos e já devorados para comer. Desinteria, a cúmplice da fome, devastou esse grupo. O número de mortos aumentava sem parar. A baronesa continuava a pregar por onde passava: “Recorra a Deus. O tempo é curto. A morte e a fome assolavam a terra. Tenham cuidado, eu imploro!”. Por fim, em outubro, a estrada terminou para a Baronesa de Krüdener em Friburgo. As autoridades dispersaram sua comitiva e a repatriaram na Rússia. Sua jornada de dois anos de auxílio humanitário, sua extraordinária missão com as massas sofredoras da Europa central nos “Anos sem verão” se encerrou com um gemido.

As cenas de calamidade em Frankenstein, de Mary Shelley, são as mesmas de um mundo devastado in extremis habitado pela Baronesa Juliane de Krüdener entre 1816 e 1817. Pela tragédia humana testemunhada por ambas, em diferentes posições, tanto a Baronesa como Mary Shelley exibiram suas formas particulares de compaixão criativa. Tanto Frankenstein como o sopão de Hoernlein são obras humanitárias.

Assim como as hordas de refugiados que seguiam a Baronesa de Krüdener, a criatura de Mary Shelley, quando se aventura até as cidades, é recebida com medo e hostilidade. As abastadas famílias do romance, os De Lacy e os Frankenstein (como os burgueses de Krüdener, na Basileia), o olham com horror e desprezo. A experiência do monstro de Mary Shelley personifica a degradação e o sofrimento dos europeus pobres e sem teto na época da erupção do Tambora; a repulsa violenta de Frankenstein e de todos à sua volta reflete a completa falta de compaixão demonstrada pelos burgueses europeus em relação ao exército camponês das vítimas climáticas do Tambora, sofrendo de fome, doenças e a perda de seus lares e subsistência. Como a própria criatura diz, ele sofreu primeiro “com a inclemência da situação”, mas “ainda mais com a barbaridade do homem”.

O verão de 2016 marcou o 200º aniversário dos primeiros esboços de Mary Shelley para escrever Frankenstein, um dos maiores artefatos culturais da modernidade. É bicentenário, também, do chamado “Ano sem verão”, que impactou a escrita do seu romance mais do que podemos imaginar. Em sua obra-prima, entre a ficção científica e o jornalismo-catástrofe, Shelley conectou-se, psicologicamente, com a experiência dos milhares de famintos e doentes das vizinhanças; vítimas sociais que nunca gozaram de representação adequada na imprensa e nos parlamentos da Europa e que, em sua maioria, afundaram no esquecimento sem que ninguém lamentasse suas mortes. Na criatura de Frankenstein, Mary Shelley nos oferece a mais poderosa encarnação do refugiado abominado e desumanizado. O “Ano sem verão”, com sua competição de história de fantasmas à beira do lago, permanece uma das vinhetas biográficas mais queridas do período Romântico. Mas agora, ao relembrarmos aquele ano horrendo, a história não é mais a mesma. Com uma drástica mudança climática como contexto, e pessoas como a Baronesa de Krüdener adicionada ao elenco de celebridades, revelamos um verdadeira mitologia, ainda mais forte, totêmica e urgente. O monstro está de volta. Ele está à solta. E porque todos nós somos dr. Frankenstein, essa criatura descontrolada, repleta de fúria e angústia, agora é nossa responsabilidade.

Gillen D'Arcy Wood

Gillen D’Arcy Wood nasceu em Ballarat, Austrália, e recebeu seu Ph.D da Columbia University em 2000. Atualmente é professor de inglês na Universidade de Illinois. É autor de dois livros sobre o romantismo britânico: The Shock of the Real: Romanticism and Visual Culture (Palgrave, 2001) e Romanticism and Music Culture in Britain, 1780-1840 (Cambridge, 2010). Seu novo trabalho, em seu estilo “eco-histórico”, realiza arqueologia no estilo romântico em escalas espaciais e temporais, e entre disciplinas da história literária para a Terra e ciências atmosféricas. Seu livro recentemente publicado, Tambora: The Eruption that Changed the World (Princeton, 2014), reconstrói em escala global a deterioração do clima destrutivo decorrente da erupção maciça do Monte. Tambora na Indonésia em 1815. Tambora recebeu amplo reconhecimento — inclusive do The New York Times, The New Yorker, The Economist, Wall Street Journal, Nature e London Review of Books — e foi incluído no prêmio Book of the Year pelo jornal The Guardian e o London Times.

Link do artigo original.

Ananda Badaró / LabPub

Tradutora.